���H�^�̍u�`�œ����o���������Ő�����

����S�̋����G���W�j�A�����A��w�@�Ŋw�ԈӖ�������

| �u��ɐV�������Ƃɒ��킵�����v�\�\����S�̍����G���W�j�A���I�̂́A��w�@�i�w�Ƃ������������B���H�^�u�`�œ����o���Ɛl�Ƃ̂Ȃ�������āA�����E�̃}�l�[�W���ɓ]�g�����G���W�j�A�ɘb�����B |

�@�L�����A�A�b�v��X�L���A�b�v��ڎw���G���W�j�A���i�ޓ��͂��܂��܂���B���i�擾�����A�V�����Z�p�ւ̒����]�E�����c�c�������͐l���ꂼ�ꂾ���A�ނ�ɂ͋��ʓ_������B����́A�����̌����͂��u����S�v�ł���Ƃ������Ƃ��B

���[�N�X�A�v���P�[�V�����Y

���[�N�X�A�v���P�[�V�����Y����������

�@���[�N�X�A�v���P�[�V�����Y �A�h�o���X�g�E�e�N�m���W�[���G���W�j�A�����O�{�� �Z�p��ՊJ���O���[�v �}�l�W���[�̉����������́A�u��ɐV�������Ƃ��w�ё��������v�Ƃ��������v�������G���W�j�A��1�l���B�������́A�u�V�������Ƃɒ��킷��C�T�̂���G���W�j�A�A����S������Ǝ������Ă���G���W�j�A�����A��w�@�Ŋw�ԈӖ�������Ǝv���܂��v�ƌ��B

�@�������́A2006�N�t�ɎY�ƋZ�p��w�@��w ���A�[�L�e�N�`����U�ɓ��w���A2008�N�ɑ��Ƃ����B��w�@�Ō��������e�[�}�̐��ʔ��\�����������ŁA���[�N�X�A�v���P�[�V�����Y�ɓ]�E�A���Ђ̌����J����S������ŐE���Ƃ����B���݂�5���قǏ�������`�[���̃}�l�[�W���߂Ă���B

����������w�@�i�w�œ�������

����������w�@�i�w�œ�������

�@��ɐV�������Ƃւ̒�������߂鉓�������A��w�@�i�w�����߂闝�R�͉����B�u����S�̂���G���W�j�A�ɑ�w�@�i�w�����߂�|�C���g�v������Ă�������B

| �@ | �V���Ȓm�I�~���������߂ɁA��w�@�i�w�̓���I�� | |

�@�������̃G���W�j�A�Ƃ��Ă̌o���́A�܂��Ɂu�V�������̂ɒ���v���������Ƃ����ɂӂ��킵���B���������A�G���W�j�A�Ƃ��Ďd�����n�߂��̂͑�w������B�F�l�Ɨ����グ�����[���L���z�M�T�[�r�X�̊w���x���`���[��ƂŁA�Z�p��S�����Ă����B2�N�قǂ��Ċw���x���`���[�����߂Ă���͂��̂܂܃t���[�G���W�j�A�Ƃ��Ċ������J�n�A��w�𑲋Ƃ��Ă����1�`2�N�قǃt���[�œ����Ă����Ƃ����B

�@2004�N�A�������͕ی��֘A�̉�ЂɎГ�SE�Ƃ��ďA�E�B�C���t�������\���łȂ��������߁A��������2�N�قǂ����Ċ����قڃ[�����琮�����B�u�t���[�G���W�j�A����́A�����܂ő�K�͂ȃC���t���\�z����|�������Ƃ��Ȃ������̂ŁA�y���݂Ȃ�����A�y���݂Ȃ���d�������Ă��܂����v�ƁA������U��Ԃ�B

�@�Ƃ��낪������x�C���t���������Ă��܂���2005�N�����납��A�V�������Ƃ��w�ԋ@������Ə��Ȃ��Ȃ����B�u�V�������Ƃ��w�т����v�Ƃ����u���̋����������͂����Łu�Љ�l��w�@�ɍs�����v�Ǝv���������Ƃ����B

| �@ | �V�������Ƃ��w�ׂ���҂���s���A�Y�݂͖Y��Ă��� | |

�@��w�@�T���́A���X��q�����B��Ћ߂����Ȃ��������ƂȂ�ƁA�I�����͌����Ă���B�u��ԁv�Ƃ��������ŒT���ƑI�����͂����ƌ���B����ɁA���w�Ŋw�����������A��Ђ��牓��������ƁA�Ȃ��Ȃ����������]�ޏ����ɍ��v�����w�@���������Ȃ������B����ȂƂ��A�u����ȑ�w������炵����v�Ǝ��͂ɋ����Ă�������̂��A�Y�ƋZ�p��w�@��w�������B��ԂŒʂ��邱�ƁA���Ɨ��������ł��邱�ƁA�����ĉ�Ђ�����ɋ߂��������Ɓ\�\�����͂��ׂăN���A���Ă���A�������́u�������v�ƒ����I�Ɋ������Ƃ����B

�@����ɁAPBL�iProject Based Learning�F�������^�w�C�j�^�̎�����������Ă��邱�Ƃ��A�������ɂƂ��Ă͖��͂������B��w�@�ŕ����邱�ƂŒm�����u�̌n�I�Ɋw�ׂ�v�����b�g������Ɖ������͂����B�����A���@�_�����ł͈Ӗ����Ȃ��Ƃ��i����B

�@�u�����Z�p���w�Ԃ����ł͏\���łȂ��Ǝv���Ă��܂��B�w�Z�p�����ۂ̋Ɩ��ɋ߂��`�Ŏg���Ă����Ӗ�������܂��B�Y�ƋZ�p��w�@��w�ł́A���w�Œm����g�ɕt���邾���łȂ��A���H��ʂ��Ċw�ׂ�Ƃ����_�ŁA���ɖ��͓I�ł����B�v

�@�������́A�u�Y�ƋZ�p��w�@��w1�Z����������v�Ƃ���1�{�����ŁA�������i�����B��w�@�ɐi�w����ɓ�����A�����s���Ȃ��Ƃ͂Ȃ������̂��Ɛq�˂�ƁA�������͂����l������u����A���ꂪ�S�R�Ȃ�������ł���ˁB�����A�V�������Ƃ��w�ׂ�Ƃ������҂��肪�����āA�s����Y�݂͂���܂���ł����v�Ɩ��邭�����B

�@�����̉�Ђ͉������̐i�w�ɋ��͓I�������B�d���ƕ��𗼗����Ă����͐����Ă�������A���Ƃ͎������撣����������\�\�������͂����l���Ă����������B�V�������Ƃ֏�Ƀ`�������W���鉓�����炵�������ł���B

| �@ | �|�C���g1�@�V�������Ƃ��g�̂Ŋo���āh�o���ɂł��� | |

�@2006�N�t�A�������͎Y�ƋZ�p��w�@��w�ɓ��w�����B�������͖�50�l�B�N��w��20�㔼����50��܂łƕ��L���A���܂��܂ȃo�b�N�{�[�������Љ�l���肾�����B

�@�����̐����ɂ��āA�������́u�Ƃɂ����ۑ�̗ʂ������������v�ƐU��Ԃ�B�u�`�̂��������߂��͎��H�^�ŁA�����̍u�`�ʼnۑ肪�������B�����Ĕ��\�������������߁A�y���͂Ђ�����u���A���A���v�������Ƃ����B���_����@�_�̍u�`�ł����Ă��A�قڂ��ׂĂ̎��ƂŃO���[�v���[�N�Ȃǎ������Ƃ��g�ݍ��܂�Ă��邽�߁A�u�����搶�̘b���v�Ƃ����g�̎��Ƃ͂قƂ�ǂȂ������������B

�@���������A���̂悤�Ȏ��H�^�u�`�̃����b�g�Ƃ��čl���Ă���̂́A�ȉ���2�_���B

�@�܂��A���ۂɎ�������Ƃɂ���āA�m�����g�o���h�ɏ��ł������ƁB�����āA���܂��܂ȗ���̐l�ƑΓ��Ɉӌ����Ԃ��������Ƃ��ł������ƁB

�@���Ƃ��āA�������́u���A�[�L�e�N�`�����ʉ��K�v�i���݂́u���A�[�L�e�N�`�����_�V�v�j���������B���̍u�`�ł́A�u��w�̎������V�X�e��������v�Ƃ������ʉۑ���A5�`6�l�̃`�[�����Ƃɂ��Ȃ��Ă����B�q�A�����O��v����`���s���A�v�����쐬���邱�Ƃ��S�[�����B���̍u�`�ł̋c�_�́A���ɔ��M�����Ƃ����B���ꂼ��o�b�N�O���E���h���N����Ⴄ�Љ�l���W�܂邩��A�u�����̃V�X�e�����v�ɂ��Ă��A���ɂ��낢��Ȍ������o�Ă���B������x�A���H�o����ς�ł���l����ӌ����オ�����A���_�d���̈ӌ����咣����l������B�u�����܂ŁA���낢��ȗ���̐l�X�ƑΓ��ɋc�_���������Ƃ́A����܂ł̎����o���ł͂���܂���ł����v�ƁA�������͌��B

�@�g���u�������X�������B�d�����ɖZ���ɓ������l�̍�Ƃ��x�����Ă��܂��ꕔ�̐l�ɕ��ׂ��邱�ƁA���l�Ȑl���W�܂邪�̂Ɉӌ����Ȃ��Ȃ��܂Ƃ܂�Ȃ����ƂȂǁA�v���W�F�N�g�͉ۑ肪�R�ς��Ă����Ƃ����B�����A�������͂��̃g���u����O�����ɑ����Ă���B���ۂ̃v���W�F�N�g�ł��A���̂悤�Ȃ��Ƃ͋N���蓾��B�u�`�Ŏ��O�Ɍo���ł������ƂŁA���ۂ̋Ɩ��ł��̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă���ÂɑΉ��ł���Ǝv���\�\�����������͌��B

�@�܂��A�u�v���W�F�N�g�Ǘ����ʉ��K�v�i���݂́u�v���W�F�N�g�Ǘ����ʍu�`�v�j�ł́A�u���܂̋Ɩ��Ő�������o����ꂽ�v�Ƃ����B�u�`�ł́A�~�b�V�������ׂ����^�X�N�ɕ������ƁA�V�~�����[�V�����\�t�g�ɂ��l���z�u�Ȃǂ����H�����B���̂Ƃ��Ɋw�m���́A���܉��������}�l�[�W���Ƃ��ă`�[�����܂Ƃ߂��ł��𗧂��Ă���Ƃ����B

�@�u�g���̕������ɗ������h�Ƃ��g���̒m�����g�ɕt�����h�ȂǁA�s���|�C���g�Ő�������͓̂���ł��ˁB�킽���ɂƂ��ẮA��w�@�ł̌o�����ׂĂ����Y�ł��v

| �@ | �|�C���g2�@��Ɠ��ł͓����Ȃ��l���A�������瓾���V������ | |

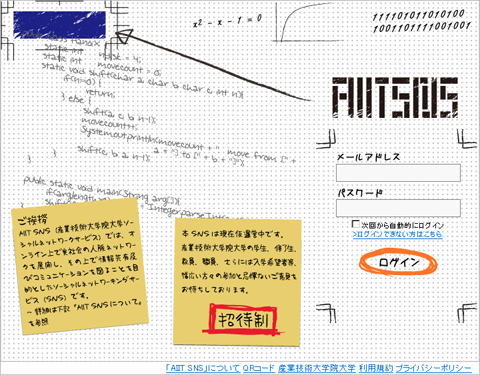

�@�����Ƃ����Ԃ�2�N���߂��A��������2008�N3���ɑ��Ƃ����B���ƑO�ɂ́u����̃R�~���j�P�[�V�������~���ɂ������v�ƁA���k�Ƌ����̂قڑS�����g����w��SNS���[���x�[�X�ō\�z�����B�u�킽���́A�{���ɑ�w���D���Ȃ�ł���ˁv�ƌ�鉓�����̏Ί�͖��邢�B

���������\�z������w��SNS

���������\�z������w��SNS�@���ƌ�A�������͉�Ћ߂ɖ߂����̂����A���܂�ω��̂Ȃ��^�p�E�ێ�̎d���ɁA�������̒m�I�D��S�͖����ł��Ȃ������B�u�����ƐV�������Ƃ���肽���v�ƁA2008�N�H�ɉ������͓]�E�������n�߂��B

�@�������́A���Ƃ��Ă��������������w�@�ɒʂ��APBL�̎�`�����y�̎w�����s���A���܂��܂Ȍ�����Ɋ���o���Ă����B���̍ہA�]�E�����ɂ��ċ��������ɃA�h�o�C�X�����߂Ă����Ƃ����B

�@�����Ŏv�������Ȃ��o�������B��w����Â��錤����ŁA�������͋������烏�[�N�X�A�v���P�[�V�����Y�̃G�O�[�N�e�B�u�t�F���[���Љ�ꂽ�B���̏o������������ƂȂ�A2009�N1���ɉ������͓��Ђɓ]�E�����B

�@��w�ł̌������e�ɉ����A�u�w�p����Ǝ�������̋��n�����ł���v�l�ނł��邱�Ƃ��]�����ꂽ�Ƃ����B

�@�������́A���݃N���E�h�Z�p�̌������~�b�V�����Ƃ���`�[���𗦂��Ă���B�Г��̂����镔����������݁A���s�̐��i�ɃN���E�h�Z�p���������ׂ������J����i�߂Ă���B�Ő�[�̋Z�p�����������ł́A�����Ɗw�p�ǂ��炩�̌o���ɓ��������l���W�܂��Ă���A�ӌ����������邱�Ƃ������B���̓_�A�����Ɗw�p�̗��ʂ̌o���������A�o���̎��_�����������́A���ꂼ��̋��n�����ƂȂ�A�܂��ǂ��o�����T�[�Ƃ��ė�����邱�Ƃ��ł����B

�@��w�@�œ����m���⌤�����e������Ŏ��H����p���Ɛ��ʂ��]������āA1�N�̂����ɉ������̓}�l�[�W���E�Ɉٗ�̃X�s�[�h�ŏ��i�����B

| �@ | ����S�������l�����A��w�@�ɐi�w����Ӗ������� | |

�@�u��w�@�ɋ���������Ȃ����������ݏo���Ȃ��l�ɁA�킽���͂��Аi�w�����߂����v�������͂����f������B

�@�u�Љ�l��w�@�ɋ��������l�́A����S�������Ƃ������Ƃł��B��������S�����G���W�j�A�����A��Ƌ߂ł͓��ɂ����m����o���ă��x���A�b�v���Ăق����B�����Ɗw�p�̗��ʂ̎��_��g�ɕt���邱�ƂŁA�\�����[�V�����X�y�[�X�͊m���ɑ傫���Ȃ�AIT�ƊE�S�̂ɂ��ǂ��e����^������Ƃ킽���͎v���܂��v

| ��2����ʓ����Ɍ�������w�@������ | ||||

|

�F�Y�ƋZ�p��w�@��w

���F�A�C�e�B���f�B�A�c�Ɗ��

����F��IT�����헪������ �ҏW��

�f�ړ��e�L�������F2011�N2��8��

| ||||||||||||||||||||||

|

�u�P�ʃo���N���x�v�ł܂��͂������\�\�Љ�l��w�@�ւ̒���

�u�P�ʃo���N���x�v�ł܂��͂������\�\�Љ�l��w�@�ւ̒��� �{���Ɂu�w�т����v�Ȃ�A���Z����N��͊W�Ȃ�

�{���Ɂu�w�т����v�Ȃ�A���Z����N��͊W�Ȃ� �Ɨ������R���T���^���g���u�^�̃v���ɂȂ�v���߂Ɋw����

�Ɨ������R���T���^���g���u�^�̃v���ɂȂ�v���߂Ɋw���� �s���̍������AIT���r�W�l�X�ɖ𗧂Ă�u���A�[�L�e�N�g�v���K�v��

�s���̍������AIT���r�W�l�X�ɖ𗧂Ă�u���A�[�L�e�N�g�v���K�v�� �@�\�ƃf�U�C���A�������w��Łu���̂Â���A�[�L�e�N�g�v�ɂȂ낤

�@�\�ƃf�U�C���A�������w��Łu���̂Â���A�[�L�e�N�g�v�ɂȂ낤 �u�w�Ԃ��Ƃ́A�d���Ɏg���邱�Ƃ���v�\�\�Љ�l��w�@ �w�����k��

�u�w�Ԃ��Ƃ́A�d���Ɏg���邱�Ƃ���v�\�\�Љ�l��w�@ �w�����k�� �����Ƌ@�\���ł���u���̂Â���A�[�L�e�N�g�v��ڎw��

�����Ƌ@�\���ł���u���̂Â���A�[�L�e�N�g�v��ڎw�� �Ɗw�̌��E����Ȃ�A������xIT��勳����I

�Ɗw�̌��E����Ȃ�A������xIT��勳����I